福耳エラー本収集記②90年前の古書に秘められた印刷の世界

- kohei

- 2024年11月12日

- 読了時間: 6分

更新日:2024年11月13日

1. はじめに

前回の記事に続き、「福耳エラー撲滅作戦」の一環として、福耳エラー本の新たな資料を手に入れました。今回は、昭和初期に発行された古書です。

たまたま手頃な価格で販売されていたものを見つけ、即購入。

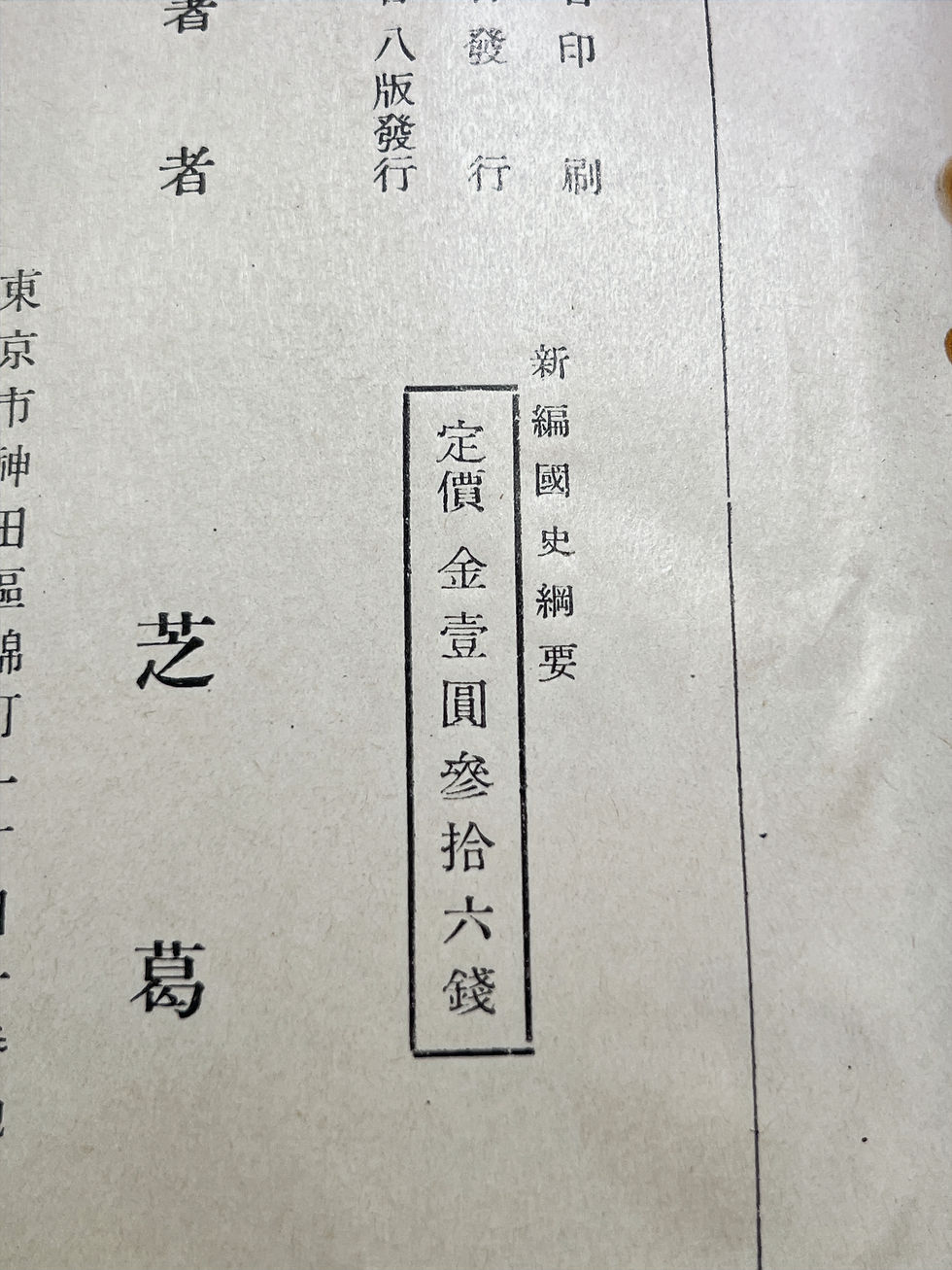

昭和7年(1932年)発行の歴史教科書『新編国史綱要』でした。

この一冊には、当時の印刷技術や製本技術の粋が詰まっており、その奥深さに改めて驚かされました。そしてもちろん、福耳エラーもしっかりと確認できました。

本記事では、この教科書の内容や時代背景、そして当時の印刷技術や福耳エラー部の詳細について掘り下げていきます。

2. 昭和7年発行の『新編国史綱要』とは?

今回手に入れたのは、芝葛盛(しば かつもり)著『新編国史綱要』という歴史教科書です。著者は、日本史学者であり、宮内庁調査員としても活躍した人物です。

この教科書は、日本の神代から昭和初期までの歴史を網羅的に要約しており、神道の成り立ちや日本固有の歴史観が描かれています。現代の学校では学べない内容も含まれており、当時の教育の一端を知ることができる貴重な資料です。

教科書の内容と思想的背景

実際に内容を読んでみると、想像していたほど軍国主義的な思想は強調されておらず、むしろ歴史的事実が多く記述されているように感じます。神代から始まり、古代から昭和初期までの歴史を包括的にカバーし、戦後の教育では学べなくなった内容も多く含まれています。

この教科書では当然ながら西暦は使用されておらず、元号が使われています。また、興味深いことに、神武天皇即位紀元(皇紀)に基づいた記述も見られます。たとえば、現在の西暦2024年は皇紀2684年にあたります。これはつまり、日本の歴史の長さを示しているということです。普段、西暦や元号で歴史を考える私たちにとって、皇紀での記述は、古墳時代から続く日本の長い歴史の重みを改めて感じさせてくれます。

3. 昭和初期の印刷技術に見る魅力

教科書に使用された印刷技術の詳細

この教科書では、当時の印刷技術が巧みに組み合わされ、各ページに応じて異なる手法が使い分けられています。ここでは、使用されたであろう印刷技法別に説明します。

活版印刷(テキストページと一部挿絵)

活版印刷は、金属活字を用いて文字をシャープに印刷する技法で、教科書のテキストページに使用されています。活版印刷による文字は、ページに微妙な凹凸感を生み、手触りでもその特徴を感じることができます。

テキストページの多くは、この活版印刷により印刷されています。また、一部には赤色インクを使用した2色印刷が取り入れられており、視覚的に重要な箇所を際立たせる工夫が施されています。

網点印刷(ハーフトーン印刷:写真およびカラー)

網点印刷(ハーフトーン印刷)は、細かなドットを用いて濃淡や色合いを表現する技術です。この技法は、教科書の白黒写真ページやカラーページに活用されています。

白黒写真ページでは、ドットパターンを用いることで写真のグラデーションが再現され、リアルな質感を表現しています。これにより、写真が立体的に感じられる仕上がりとなっています。

カラーページでは、色のドットを重ねて多色刷りが行われ、赤・青・黄のインクを使用して鮮やかな色彩が再現されています。90年以上経過した今も、ページの色が鮮やかに保たれているのは、この技術のおかげです。

銅版印刷(挿絵の一部)

挿絵には、銅版印刷の技術が取り入れられています。

銅版印刷は、細部まで精密に再現できるため、繊細な挿絵に適しています。文字と挿絵を同じページに組み合わせることで、ページに統一感を持たせながら視覚的な魅力を高めています。

用紙の工夫

テキストページには薄手の紙が使用され、軽くてめくりやすい設計になっています。

一方、白黒写真ページやカラーページでは、厚手の紙が採用され、インクのにじみを防ぎ、鮮明な印刷を維持しています。さらに、厚手の紙はページを自然に開きやすくし、重要な内容が目立つように工夫されています。

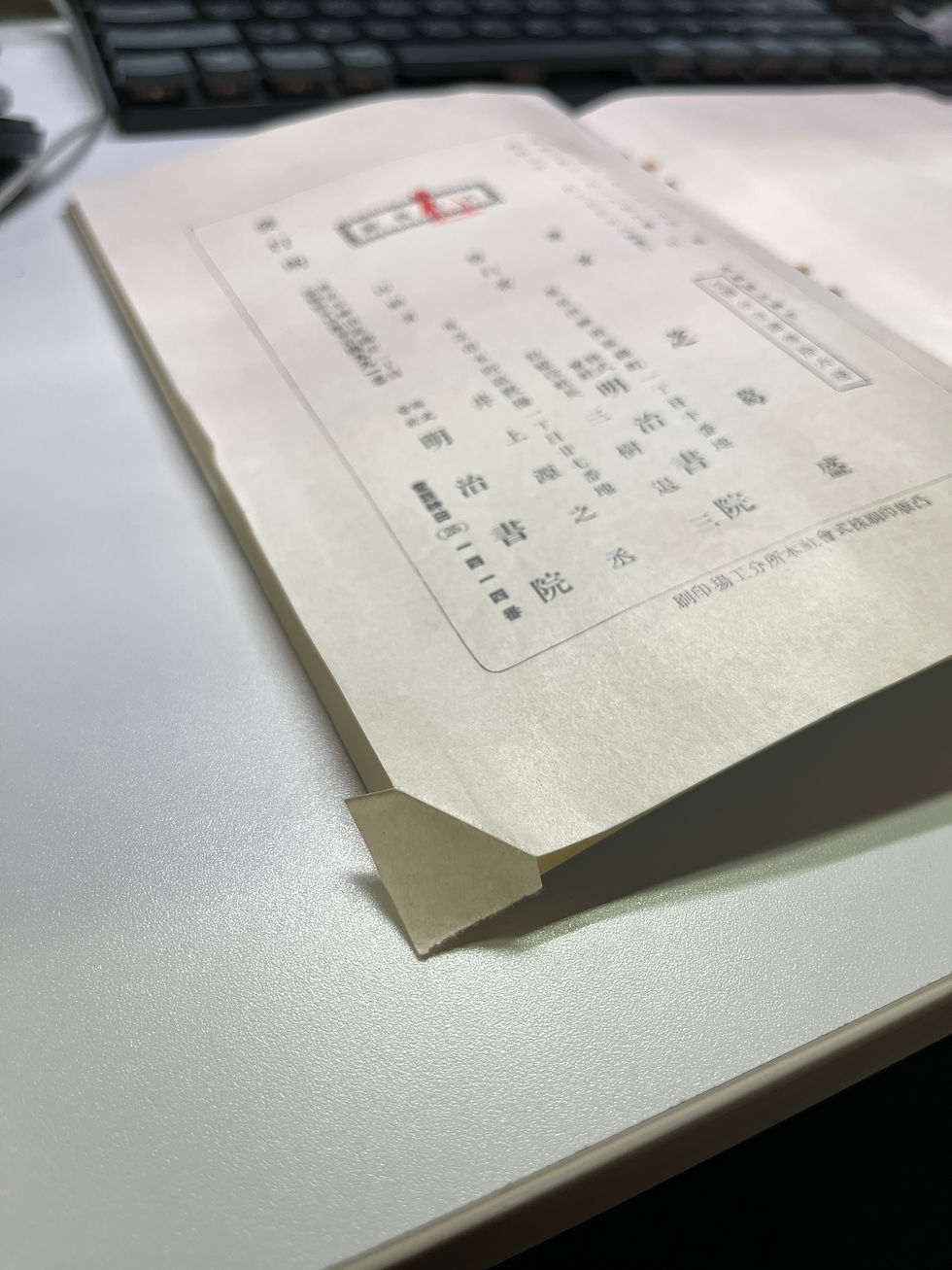

4. 92年前の針金綴じ製本の堅牢さ

『新編国史綱要』は、3つのステープル(針金)で製本されています。針金の1か所が外れかけていますが、他の部分はしっかりと留まっており、まだ十分に読める状態です。当時の針金は防錆加工が施されていなかったため、経年劣化で錆びてしまいましたが、製本技術の高さと用紙の質が本の耐久性を支えています。当時の印刷・製本職人の品質に対する意識の高さが伝わりますね。

ステープル製本機は、大正時代まで主に海外から輸入されたものが使用されていました。しかし、この教科書が製本された昭和初期には、日本の製本機械メーカーが、輸入技術を基にした針金綴じ機の国産化に成功しています。これにより、国内市場向けに安価で高品質な製本機が普及し、印刷業界全体のコスト削減に大きく寄与しました。

5. 最後のページに見つかった福耳エラー

教科書の最後のページには、発行元情報が記載された箇所に福耳エラーが見つかりました。1辺が約2cmほど綺麗に折れた状態で残っており、見た目には派手さはありませんが、製本時の手作業の痕跡を感じさせます。このエラーは、資料としての価値を高め、当時の製本技術の一端を伝えています。

前回の記事でも紹介しましたが、技術や製造方式が進化した現代においても、このような不良品が発生することがあります。92年前と同じような不良品が見られるというのは、非常に興味深い発見です。

6.HY-CHECKERの役目

前項から92年以上変わらずに発生してしまう不良品があることがわかりましたが、弊社は92年以上にわたる福耳エラーと人類との戦いに終止符を打つべく2024年にHY-CHECKER(ハイチェッカー)をリリースしました。少し紹介させてください。

この装置は、福耳エラーや折り工程での中折れなどの製本エラーを検知するために設計されました。1/1000mm(1ミクロン)単位で厚みの変位を測定し、さらに、高精度に検出されたデータを基に、福耳エラーや中折れ、断裁ミスなどを検知し、不良品として自動的に排出します。

もしこのHY-CHECKERが昭和初期に存在していたなら…『新編国史綱要』の福耳エラー本とも出会えていなかったかもしれませんが。タイムマシンがあったら、当時の職人さんにHY-CHECKERを紹介してみたいです(笑)

7. 時を超えて存続する出版社と印刷所

この教科書を発行した明治書院と、印刷を担当した凸版印刷は、この本の販売から90年以上経った今も業界の第一線で活躍しています。明治書院は、日本の教育に深く根ざした出版活動を続け、凸版印刷はその先進的な印刷技術で現在も業界をリードし続けています。当時培われた技術と伝統が、今もなお受け継がれている証といえるでしょう。

8. まとめ

今回手に入れた『新編国史綱要』は、昭和初期の印刷技術や教育の一端を知るための貴重な資料でした。古書を通じて、その時代の人々の情熱や技術力に触れることができるのは、素晴らしい体験だと感じます。これからも引き続き、過去の技術や文化に触れ、さらなる発見を楽しんでいきたいと思います。

機会があればまた、新たな資料をご紹介していく予定ですので、どうぞお楽しみに!

![MarusinLogomark[1920].png](https://static.wixstatic.com/media/d77627_1476b80944c142d79dbc9df896e4a2b0~mv2.png)

Comments